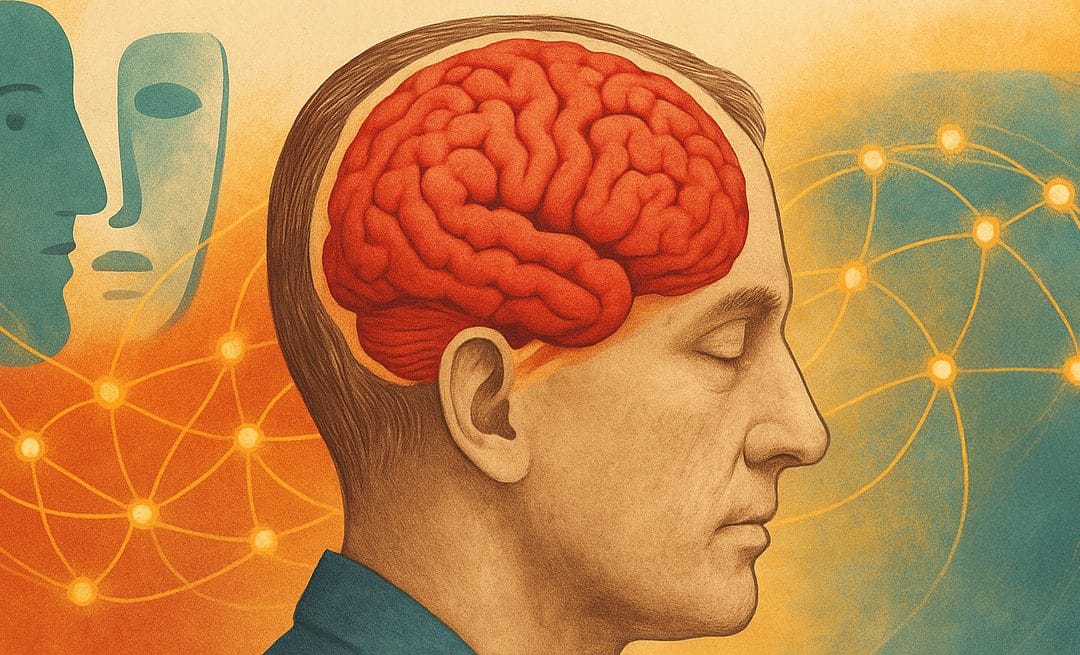

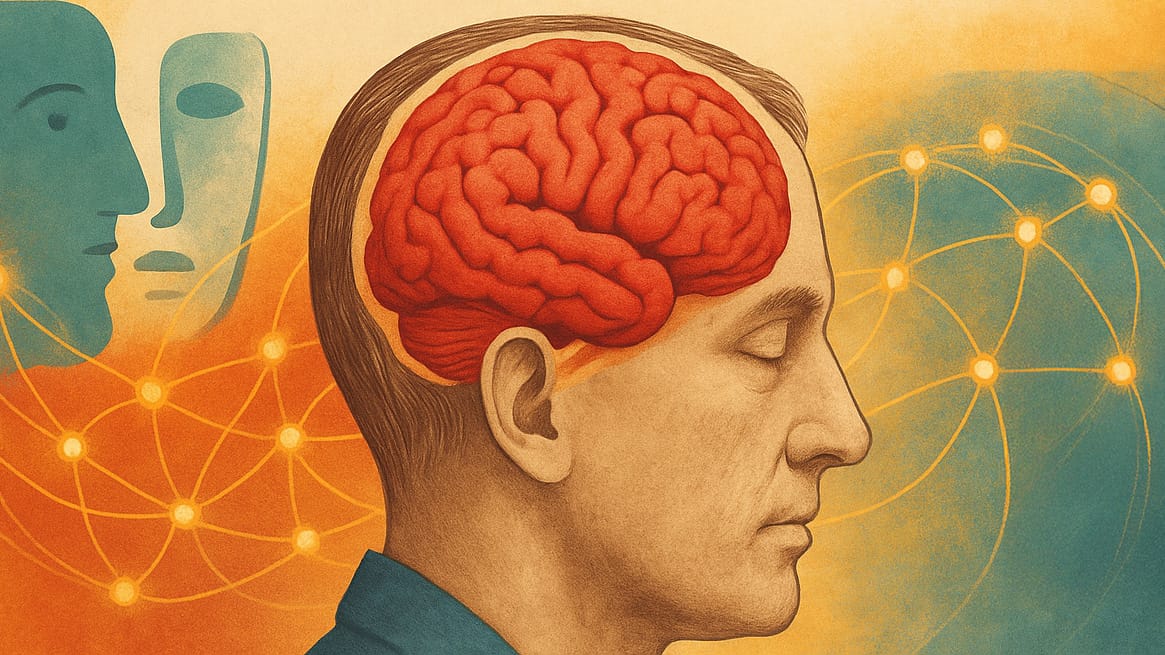

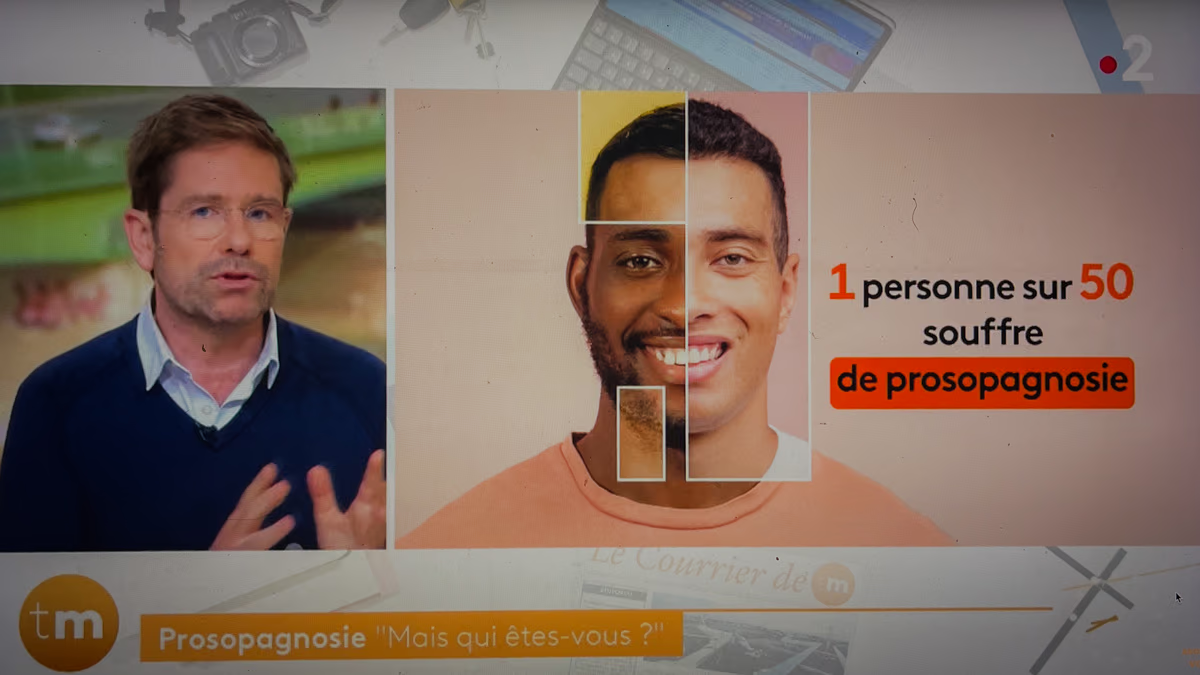

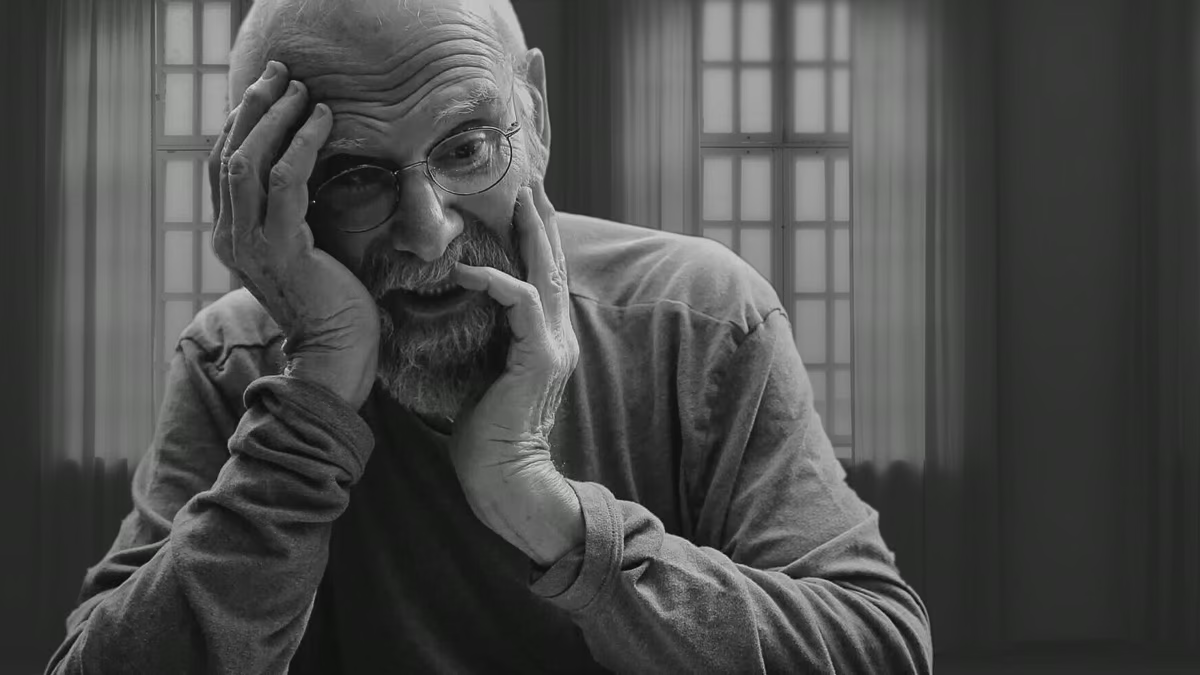

Chez les personnes atteintes de prosopagnosie, la reconnaissance des visages est défaillante. L’aire fusiforme, spécialisée dans ce traitement, ne parvient pas à encoder ni à retrouver l’identité d’un visage. Le cerveau doit alors s’appuyer sur d’autres repères : la voix, la démarche, le contexte de la rencontre.

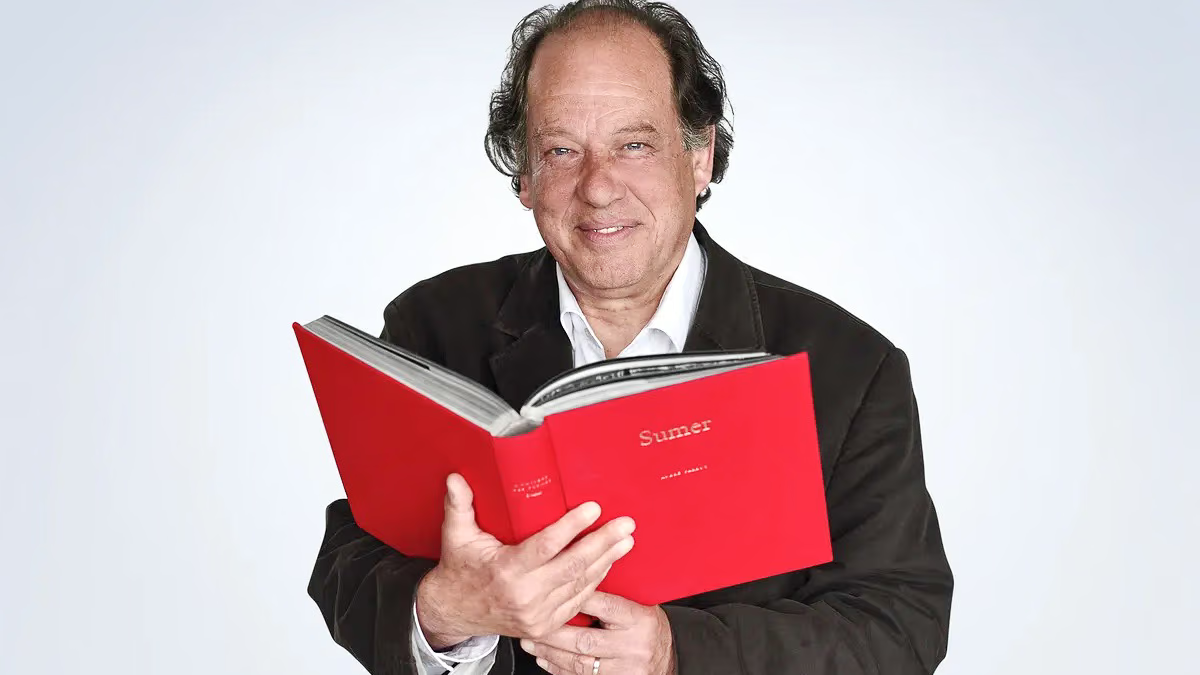

Lors de sa conférence Émotions, fonctionnement cérébral et apprentissages, le chercheur Pascal Benquet, spécialiste des neurosciences cliniques à l’INSERM et à l’Université de Rennes 1, a rappelé que la mémoire ne se fixe pas uniquement par la répétition, mais grâce à l’intensité émotionnelle des expériences vécues.

« Les émotions sont des leviers très forts pour consolider les apprentissages », explique-t-il. « Elles créent des liens entre des engrammes, c’est-à-dire des réseaux de neurones qui codent une information, même lorsqu’ils n’ont rien à voir entre eux. »

Les émotions agissent comme un marqueur biologique dans la fabrication des souvenirs. Une émotion négative stimule l’amygdale, qui augmente l’excitabilité générale du cerveau et favorise la création de nouvelles connexions. Une émotion positive, à l’inverse, libère de la dopamine, qui renforce les circuits déjà établis. Dans les deux cas, l’impact émotionnel rend le souvenir plus solide et durable.

Cette dynamique explique pourquoi les personnes prosopagnosiques développent une mémoire sélective : leur cerveau ne retient pas une personnes avec son visage (en tant que forme), mais en tant qu’événement émotionnel. Une rencontre neutre, sans charge affective, laisse peu de trace. Mais un moment intense — une dispute, une complicité immédiate, un coup de foudre — déclenche une activation du système limbique, qui relie la personne à une sensation.

Autrement dit, pour une personne prosopagnosique, le souvenir d’autrui n’est pas visuel : il est affectif et contextuel. Ce n’est pas le visage qui reste, mais le frisson, la voix, ou la tension du moment. Le cerveau fabrique ainsi une mémoire par association émotionnelle — une stratégie de contournement qui utilise la puissance des émotions pour créer des liens entre d’autres zones de la mémoire : la mémoire auditive (la voix), la mémoire kinesthésique (les gestes, la posture), et la mémoire contextuelle (le lieu ou la situation de la rencontre).

« Quand on vit une émotion forte, cela crée un lien entre deux engrammes qui n’ont rien à voir », détaille Pascal Benquet. « Et comme ces deux mémoires partagent des neurones communs, elles vont être reliées. Quand on pensera à l’une, on pensera à l’autre. »

Ces autres régions cérébrales prennent le relais pour permettre, plus tard, d’identifier quelqu’un, avec une efficacité moindre que celle de l’aire fusiforme des visages (FFA). Mais elles compensent partiellement cette défaillance en transformant chaque rencontre marquante en un souvenir multisensoriel et émotionnel plutôt qu’un souvneir d’un visage en 3 dimensions.

Résumé de la conférence : Émotions, fonctionnement cérébral et apprentissages

Pascal Benquet – Enseignant-chercheur en neurosciences à l’Université de Rennes 1 et à l’INSERM

Conférence donnée le 14 septembre 2021 à l’Espace des Sciences (Rennes)

Le chercheur Pascal Benquet présente une synthèse passionnante des découvertes récentes en neurosciences sur la manière dont les émotions influencent la mémoire, l’apprentissage et la motivation. Il met en lumière le rôle des engrammes neuronaux, de la plasticité synaptique, des circuits dopaminergiques et du climat émotionnel dans la construction du savoir.

I. L’encodage et la consolidation de l’information : les engrammes

La mémoire repose sur des engrammes, des circuits neuronaux situés notamment dans le gyrus denté de l’hippocampe, qui s’activent ensemble lorsqu’une information est apprise. Ces engrammes ne sont pas isolés : ils forment un savoir distribué à travers tout le cortex, organisé en “espaces sémantiques”.

« Plus on connaît un domaine, plus il est facile d’y rattacher de nouvelles informations », souligne Pascal Benquet.

Les émotions jouent un rôle décisif dans la consolidation de ces engrammes :

- Les émotions négatives, via l’amygdale, augmentent l’excitabilité neuronale et favorisent la création de nouvelles connexions, mais un stress excessif perturbe l’attention.

- Les émotions positives, via la dopamine, consolident la plasticité synaptique et renforcent les apprentissages.

Le cerveau se transforme en permanence : de nouvelles synapses se forment en une heure, et la mémoire s’adapte au fil du temps grâce à des mécanismes d’amplification (LTP) ou d’affaiblissement (LTD) des connexions. L’oubli survient souvent par simple manque d’attention ou d’usage, tandis qu’un trauma peut créer des engrammes hyperactifs qui tournent en boucle dans le cerveau, générant des souvenirs intrusifs.

II. Les grandes étapes de l’apprentissage et le rôle du sommeil

L’apprentissage passe par plusieurs étapes : perception, attention, mémoire de travail, compréhension, puis mémorisation.

« On apprend mieux avec du plaisir », rappelle Benquet, insistant sur le rôle moteur des émotions positives.

- Phase émotionnelle initiale : l’anticipation du plaisir ou de la valorisation détermine l’engagement.

- Phase d’acquisition : nécessite de forts efforts attentionnels et le contrôle du cortex préfrontal.

- Phase de consolidation : se déroule pendant le sommeil, où les apprentissages sont transférés de l’hippocampe vers le cortex et stabilisés.

Le sommeil est aussi un régulateur émotionnel : il diminue l’activité de l’amygdale et réduit l’anxiété. À l’inverse, le manque de sommeil ou un stress chronique perturbe profondément les capacités d’apprentissage.

III. Maturation cérébrale et adolescence

Le cerveau humain atteint sa maturité vers 25 ans, notamment au niveau du cortex préfrontal, siège du contrôle et de la planification.

À l’adolescence, les circuits dopaminergiques sont encore en développement, expliquant la grande réactivité émotionnelle de cette période. Les adolescents ressentent plus intensément les récompenses, les frustrations et le regard des autres.

Benquet critique le système éducatif fondé sur l’évaluation ponctuelle : la maturation cérébrale n’étant pas homogène, certains élèves peuvent réussir plus tard grâce à une plasticité toujours active.

IV. Circuits émotionnels et motivationnels

Les émotions reposent sur deux systèmes principaux :

- L’amygdale, pour les émotions négatives (peur, colère, tristesse)

- Le système dopaminergique, pour les émotions positives (joie, valorisation, désir)

La dopamine est libérée dans plusieurs zones du cerveau et module l’attention, la motivation et la prise de décision.

« Il faut une dose optimale de dopamine pour fonctionner au mieux », précise le chercheur. Trop peu entraîne apathie et désintérêt, trop provoque impulsivité et agitation.

Les circuits dopaminergiques répondent à trois signaux :

- La saillance (un événement attire l’attention)

- L’anticipation (le cerveau prédit un bénéfice ou un risque)

- La récompense réelle, comparée à la récompense attendue

Les émotions guident donc notre attention : le mouvement, l’imprévu ou le danger captent instantanément le regard. Ces circuits de survie sont parfois exploités par les médias qui diffusent des signaux anxiogènes, ce qui, à long terme, inhibe la motivation et la capacité d’apprentissage.

V. Climat scolaire et émotions sociales

Les émotions ne concernent pas que l’individu : le climat émotionnel collectif influence la réussite. La peur du regard des autres, très forte à l’adolescence, active les circuits anxieux et inhibe le système de récompense.

« Un contexte scolaire dévalorisant inhibe les apprentissages car il bloque les circuits dopaminergiques », observe Benquet.

La pédagogie devrait donc revaloriser le statut de l’erreur : l’erreur n’est pas un échec, mais un signal d’ajustement. La bienveillance de l’enseignant joue un rôle clé pour maintenir la motivation et éviter le décrochage.

VI. Points clés abordés en discussion

- Favoriser le sommeil, l’activité physique et la réduction des écrans pour améliorer les apprentissages.

- Les phobies et les traumas reposent sur des circuits distincts : les traumas désactivent le cortex frontal et provoquent des reviviscences.

- Les engrammes peuvent être modifiés et réorganisés sans détruire les anciens, garantissant une plasticité quasi infinie.

- Une anxiété modérée peut stimuler les performances, mais l’anxiété chronique altère cognition et motivation.

- Les réseaux sociaux amplifient la recherche de valorisation et la peur du rejet, augmentant l’anxiété.

- La méditation laïque régule le stress et améliore la qualité de l’apprentissage.

- La réussite collective devrait être davantage valorisée à l’école.

- Le succès trop facile ne renforce pas les circuits dopaminergiques : le cerveau apprend mieux lorsqu’il est stimulé par le défi et la nouveauté.

Cette conférence de Pascal Benquet démontre que l’apprentissage est un processus profondément émotionnel, dépendant de la plasticité du cerveau, du climat relationnel et du bien-être psychique.

« Les émotions sont la clé des apprentissages : elles lient, stabilisent et donnent du sens à la connaissance. »

0 commentaires