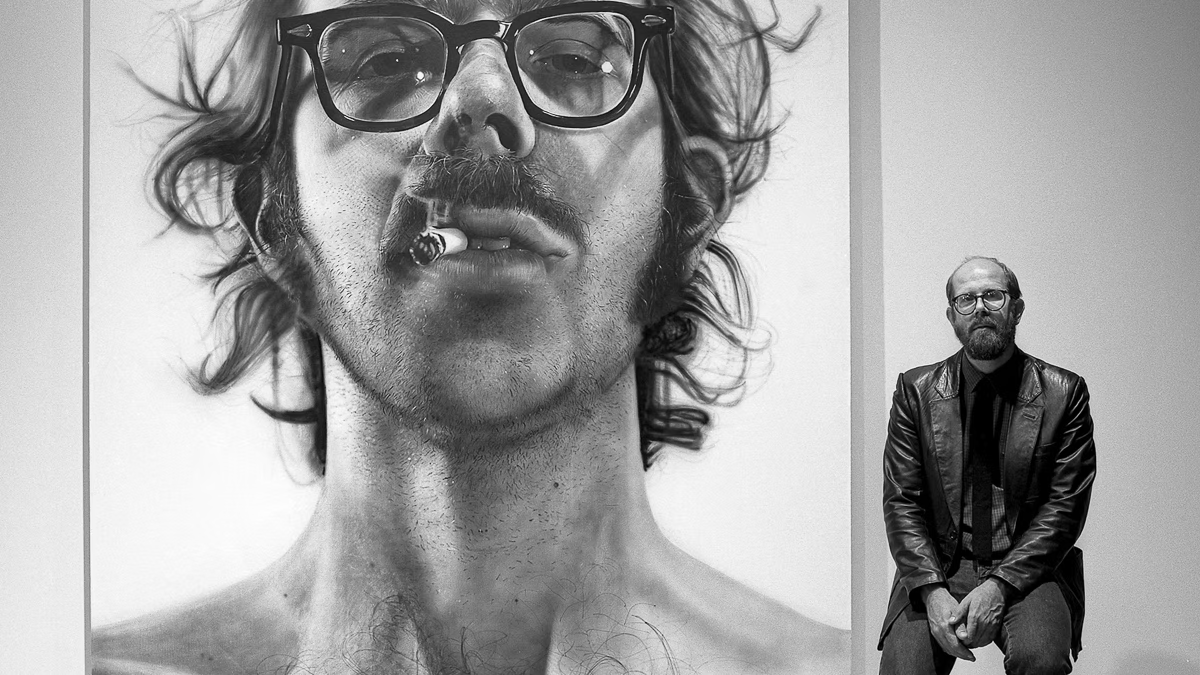

Peintre emblématique des portraits monumentaux, Chuck Close a vécu avec une prosopagnosie (face blindness). Loin de l’handicaper, ce trouble a façonné sa méthode, son style et sa poétique de l’attention.

Peindre pour mieux « retenir » les gens

Close expliquait peindre des têtes (heads) depuis des décennies sans pouvoir reconnaître les visages au quotidien — une façon de fixer en mémoire les personnes qui comptent, en décomposant l’image pour la rendre mémorisable. 1

Il l’a dit aussi en interview télé : peindre des “heads” depuis 50 ans sans reconnaître les visages. 2

La méthode du quadrillage : du pixel à la peau

Techniquement, Close transpose une photographie sur toile à l’aide d’une grille : l’image est découpée en unités, puis reconstruite carré par carré. De près, taches et mosaïques ; de loin, un visage émerge. 3

Ce procédé patient et systématique ralentit le regard, répartit l’attention sur toute la surface plutôt que sur les « points chauds » (yeux, bouche), et devient un outil cognitif autant qu’esthétique.

Voir l’échange public avec Oliver Sacks sur les stratégies de contournement.) “About Face” : conversation Close/Sacks sur la face blindness et les “workarounds”

Prosopagnosie et créativité : transformer le manque en méthode

Faute de reconnaissance immédiate des visages, Close ralentit et analyse : la grille devient un schéma d’encodage. Peindre l’aide à mémoriser des visages en 2D et à les reconnaître mieux une fois « appris » sur la toile. 4

Il a détaillé ce rapport entre science et pratique lors d’une conférence à Neuroscience 2012. 5

Ce que son œuvre nous apprend

- Un trouble perceptif peut devenir une signature artistique : limite → langage plastique (grille, grossissement, sériation). 6

- Regarder, c’est construire : Close substitue à la reconnaissance « éclair » (défaillante en prosopagnosie) une reconnaissance lente par fragments. 7

- L’art peut servir d’outil de mémoire : chaque portrait est une mise au point — au sens optique et humain. 8

0 commentaires